校园宝威体育-(中国)科技公司

校庆专稿:割不断的母校情

割不断的母校情

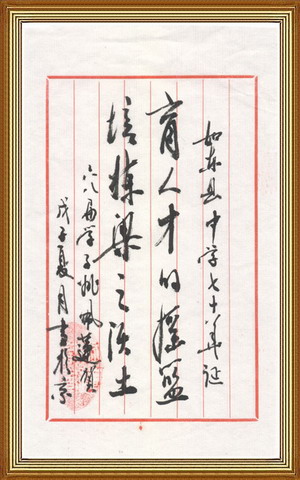

――我为母校请名人题字随想

岁月如梭,我从如东县中学高中毕业至今已整整40年。在我与母校的诸多往事中,以我为母校请谢冰心和楚图南题字随想到的一些往事,最能折射母校领导

一、为母校求名人题字

上世纪90年代初的一天,我突然接到当时在任母校校长娄洵鸿的来电,他在电话中说:佩莲同志,你在北京中央党史研究室工作,能否为母校新盖的图书馆和教师办公大楼向名人求两幅字,一幅是“如东县中学图书馆”,一幅是“育才楼”,这是我们宝威体育-(中国)科技公司领导集体研究决定的,我听后欣然答应。

娄校长是我到母校读书时就认识的青年教师,他给我留下的印象十分深刻,态度和蔼,治学严谨。担任宝威体育-(中国)科技公司领导后为党的教育事业的发展不辞辛苦,使我们敬佩不已。宝威体育-(中国)科技公司的书记樊志瑾是我在校时的校友,我对她的印象尤其深刻,在母校体育场举行的校运动会上,每次都有她矫健的身影。一般说来,体育好的学生,性格比较坚强,且充满活力,樊志谨也不例外。后来我得悉她到扬州师院深造后又分配到母校任教,为母校教育事业不懈奋斗。

离开母校这些年,我对母校的发展非常关注。现在,母校要我做点事,我唯一想到的是这件事一定要办到!回忆我在母校就读的三年难忘时光,是敬爱的宝威体育-(中国)科技公司领导

如何完成任务?我一直在思考。一天傍晚,在完成了一天的紧张工作后闭目养神时,楚图南副委员长和谢冰心这两位慈祥老人的笑脸浮现在我的脑海,好,能不能请他们题字呢?考虑到我1987至1989年在中共党史出版社《炎黄子孙》(《炎黄春秋》杂志前身)杂志参加了创刊工作,并担任了两年的编辑和记者。创刊时,曾与领导一起求得邓小平同志题写的刊名,还请了不少名人当编委,其中楚图南和谢冰心当时就是《炎黄子孙》杂志的特约编委,我常去组稿和采访,与之建立了深厚的友谊。

次日,我先去拜访了楚老,说明来意后,楚老微笑着欣然答应。楚老青年时代家庭贫寒,考上北京高等师范宝威体育-(中国)科技公司(北京师范大学的前身)的官费生,从云南边陲的文山县来到北京,他勤奋好学,文学功底深厚,后来还翻译过很多外国名著,1925年毕业回昆明任教后,曾与闻一多、李公扑并肩战斗,为民族生存、社会进步奋斗。解放前夕,他作为民主人士被毛泽东、周恩来邀请到西柏坡参加新政协,后长期从事国际文化交流工作,并留下了大量文字。他的书法自成一体,在国内颇有声望。

楚老办事认真,为人谦和。很快,我们就获得了楚老所题“如东县中学图书馆”几个刚劲有力的大字。那天,我借如东县吴剑坤(县教育局?)和陈祥仁(原县委办公室主任)两同志来京之际请他们一起去拜访楚老,取回了题词,并请他们将原件带回母校。那天,楚老要我们转达他老人家对如东县中宝威体育-(中国)科技公司长、书记和全体师生员工的亲切问候,我也代表母校衷心地感谢楚老。

1994年,楚老与世长辞,终年95岁,我与单位的同志到八宝山送别他,我看到他的友人带去他生前最喜爱的荠菜祭奠他,不由感到楚老一生壮志凌云,不忘根本,他“历尽人间无量劫,依然默默自耕耘”,他“治学不为媚时语,独寻真知启后人”,他把自己的一生献给了党、祖国和人民,我胸中涌起对楚老的无限崇敬和怀念之情。去年,当我在电话里听到樊志谨书记告诉我,母校迁至新校区时,楚老的题词已被移到新的图书馆了,我非常地高兴。我还在回乡探老父姚宪华之际专门参观了新校区。我相信,每当年轻的教师和同学们到图书馆的知识海洋里遨游时,一定不会忘记楚老这位慈祥老人当年的关爱和期望,也一定不会忘记当年母校领导的良苦用心。

还有,在庆祝母校70华诞之际,也一定不会忘记还有一位世纪老人,在她93岁高龄时为如东县中学教师办公楼题写的“育才楼”的故事。这位世纪老人就是谢冰心。她的题字饱含了对如东县中领导和广大教职员工的关心和一片爱心。谢冰心是现代著名儿童文学作家,诗人,20世纪中国杰出的文学大师,忠诚的爱国主义者,著名的社会活动家,中国共产党的亲密朋友。现在回想起来,当年我想到请冰心老人题“育才楼”是再合适不过的了。1993年初秋,我专门去谢冰心老人家求字,冰心的女儿吴青告诉我:“母亲近日在住院,等她出院后就可写”。吴青是北京民族大学教授,北京市人大代表,与冰心的感情非常深厚,她与丈夫陈恕与冰心老人住在一起,热情地接待了我。

数日后,我接到吴青打来的电话:“我母亲在康复出院后的

亲耳聆听冰心这位世纪老人的亲切教诲,难能可贵,受益匪浅。她时刻不忘“育才”,她过去创作的儿童文学作品曾滋润和影响了一代代青少年。今天她对我们的瞩托,像雨露阳光一样滋润着我们的心田,使我终身受益。那天,吴青在一旁插话说:“母亲从来没有放下过笔,时时不忘育才,育中华民族栋梁之才。”前一次,吴青还告诉我:“有时,母亲写作也是为了生活”,实际上,冰心也常常把稿费作为党费交给党组织。此后,我与吴青妇夫保持着联系,关注着冰心老人的生活和健康。有一次我从如东回来,特意去看望冰心老人,我给她带去一点家乡的薄荷糖和脆饼,她十分高兴。冰心出身于福建,很小时就随当海军军官的父亲到上海,后又到山东烟台,她对海有特殊的感情,在她很小时,父亲带他到威海海边玩,她要父亲讲海的故事,父亲说,海很漂亮,但是,现在只有威海是在我们国家自己手里,大连港口等都不在我们手里,你要好好学习,将来报效祖国……。

几乎是一个世纪后的

当我每每利用出差机会回如东也好,探亲也好,总忘不了母校深情,总忘不了两位世纪老人对母校的厚爱,总要利用一点有限时间到母校楚老题写馆名的图书馆和冰心题字的“育才楼”前驻立,每每都是思绪万千。

今年清明前后,我到如东为父母亲扫墓(父亲去年90岁刚过与世长辞)。期间,在一个周日的早晨,不经意中走到母校老校区前的马路,高兴地在门外向母校“育才楼”眺望,传达室师傅热情地让我进去参观、照像。在尽管是老校区,已经找不到60年代我们在校时住的一排排青砖小瓦平房宿舍,但依然是那样有感情,勾起我曾在母校学习生活三年的往事,勾起我对母校领导、老师和同学们深深的感激和眷恋之情。

回首往事,我感悟到达尔文所说的,金钱、财富、名利、地位和友谊相比,只不过是尘土罢了,唯有友谊是永存的至理名言的深刻含意。

二、入学通知书

对一个人来说,中学时代是人生最美好的时光,风华正茂,求知欲望浓厚,对未来充满暇想,也是世界观形成之初、可塑性很强的时期。这个时期,也是人生成长的关键点。我和母校所有的学子一样,在这个关键时期到母校这所成立于抗日烽火之中富有光荣革命传统的名校里受到了最好的教育,非常感谢母校历任领导

我是1965年考入母校高中的,当时不满16岁。我在校的三年,又是不寻常的三年,不仅学到了科学文化知识,锻炼了体魄,同时经受了风雨,见了世面,虽苦其心志,劳其筋骨,但全面素质得到了不同程度的提高,独立分析问题和解决问题的能力随之增强,为后来的健康成长打下了一定的基础。

回想1965年初夏,我从童店公社和春中学毕业,在家一边劳动,一边等录取通知书的情景。一天,当我接到如东县中学高中的入学录取通知书时,心是沉甸甸的,怎么也高兴不起来,原因是没有录取第一志愿――中专,有可能失学。这是由于家庭经济不宽,考上中专才有可能再读书,当时家里7个兄弟姐妹中有5个在上学,经济状况不可能有能力再培养高中生,尽管父母都是很开明的人,父亲深知培养子女上学的重要,他曾说:“学了知识,摔交也摔不掉”,母亲也常常跟我们讲:“老牛拴在桩上不干活也一样老”。平时,他们还常说,不管男孩女孩,只要能读上去,都要培养。1965年是我国刚刚度过三年自然灾害的困难时期不久,党和政府非常重视教育,重视培养人才。贫下中农子女能够上高中,很是不易。而且,我们村我还是第一个录取县中的。尽管他们同意我报第二志愿――县中,但是,真正考上了,还是左右为难,我只好等待,一直不敢问。快开学了,我还没有去报到。一天,初中同学,同样是考上县中的和春中学同班同学张霞、陈美芳,还有郁风莲(现已故)等她们已到县中报到。那天,她们特意受母校老师之命步行几十里满头大汗地来到我家劝学,我们全家非常感动。父母终于下决心同意我去报到,哪怕是自己忍受困苦。从此,我又背上书包步行到20多里外的县中上学,成了一名寄宿生。我永远也忘不了老师、同学还有我的父母在我人生的关键时刻帮助和支持了我。

三、初入母校感怀

到县中后,我被分在高一甲班,甲班共有五十多个同学,大部分都来自全县各地农村,且离宝威体育-(中国)科技公司很远,都成为寄宿生。我们就住在宝威体育-(中国)科技公司(现老校区)西北的一排排青砖瓦平房里,北边有一条河,清澈可见底,如同刚刚步入高中的16岁少男少女一样,清丽而淳朴,我们如同吸吮清澈的河水一样吸允母校的知识营养。我们的教室也是一排平房,在教学区平房的第一排,西数第二个教室,西边第一个教室是高三甲班,东边紧挨的是高一乙班和丙班,再东就是大操场,这排平房现在被楼房替换,但是感觉还在。高一甲班班主任是

虽然穿衣服问题解决了,但是吃饭问题有不小的困难,直至今日,我还清楚地记得,常常没有粮票买饭票,尽管当时一天的伙食只有7分钱,当然主要是以吃饱为主。每天上午最后一节课一下,生活委员和班里的男生马上到宝威体育-(中国)科技公司食堂抬来一大木桶菜,每周最好的菜莫过于粉丝烧肥肉条了,每人打一碗,里面虽然只有几根肥肉条,但是香味扑鼻……现在回想起来,这样的菜比山珍海味还要诱人。除了菜,饭是有粮票的同学买饭票打饭,没有条件的带米来蒸,我有时没有米带,又没有饭票买饭时就少吃。那时,我妹妹佩琴也到了母校,家庭负担进一步加重。这些情况被家住兵房的同学黄汉冲等同学发现了,他们伸出了援助之手,每每想起来,我的心里充满了对他们的感激之情。

中学时代尽管生活困难,但磨练了我们的意志,增强了克服困难的勇气,在老师和同学们的关心下,我们都很乐观,勤奋好学,朴实无华,全班同学团结互助,同学与老师相处融洽。我们的身心健康成长与母校高素质的教师队伍是分不开的。

我在高一甲班这个集体里,在母校的怀抱里,像吸吮母亲的乳汁一样如饥似渴地吸收着丰富的知识营养,老师们注重教书和育人,这是母校的光荣传统,娄校长后来要我求“育才楼”字就是例证。实际上,“育才”两个闪闪发光的字早已深深地刻在宝威体育-(中国)科技公司老师们的心中,成为一代代老师的自觉行动,并代代相传。无论是任过我们课的老师还是没有任过课的老师,我们对他们的德、才、学、识敬佩不已。无论是任文科还是理科或体育课的老师都在我们德智体美诸方面全面发展起了不可磨灭的作用。当时,我们在校期间有很多校领导和教师们为教育事业勤奋工作,给我留下了深刻印象。还记得名字的如:吴光焘、缪则民、刘克勤、沈元成、郭仁和、严潜九、邵维明、娄询鸿、王怀晋、顾婉华、徐乃琪、缪浩然、张国庆、朱自珍、徐祥玲、泠培基、徐廉、潘大鑫、刘永诚、尤惠英、孙怡新、任吉伦、刘德轩、曹正学、季亚芳、龚仁侃、刘国良、蔡贯民、陆侠、周毓琪、王申新、周元成、蔡成伯、顾启、浦宗浩、施再华、吴庆、徐远文、金素兰、张锦伯、王伟江、王辅云、李逸尘、吴剑坤、李贻福、陶忠明等,在他们身上,我不仅学到了很多科学文化知识,同时还学到了怎样做人做事。

四、语 文 课

仅举当年我们高一甲班语

五、长 征

一年后的6月,文化大革命爆发,宝威体育-(中国)科技公司停课“闹革命”,我与大部分同学一样留在宝威体育-(中国)科技公司,有的同学农业忙时回农村帮助劳动,我们虽然没有参加群众团体,但一直关注着“运动”的发展……那时,我对不少的老师受到冲击,很不理解,也于心不忍。后来,毛主席要在北京接见红卫兵代表的消息传到母校,而且母校还有代表名额,条件是“红五类”,后来全校每个班都选了代表到北京见到了毛主席。后来,全国红卫兵大串联开始,10月,《人民日报》发表了一篇“红卫兵不怕远征难”的社论,当时我们不少同学被社论精神所吸引,我们看到宝威体育-(中国)科技公司高二、高三的同学们已经成立了红卫兵长征队,有的已经出发。我们班的男生季雪林、张宝如等说,他们也要组织长征队到北京见毛主席,我们几个女生,我、张秀琴等也特别想参加。尽管我家里不同意,一是资金不足,二是怕不安全,我还是坚持要去。终于凑够了60元钱,准备出发。我现在还记得,我们每人身背一条被子,还带有到北方要穿的棉衣裤,都打在背包里,第一天就走了80里,我的脚上磨起了两个团圆大的血泡,还是咬牙坚持。现在想起来,背这样重的东西,就是不走路也足以把我们压扁。我还记得,我带的被子,还是张秀琴的姐姐借给我的。出发前,初三的几个女生也加入进来,我们甲班的十多名同学和初中部的几位同学一共25位,8个女生,组成的一支长征队,在走一步就离毛主席近一步意念的支撑下,一路上千辛万苦,但大家团结互助,10月从如东出发,经过苏北、山东、河北、天津,到北京整整用了45天,当时,已是数九严寒,没赶上毛主席最后一次即第八次接见红卫兵,留下了终身的遗憾。但是我们得到了很大的锻炼,如我们经过革命老区沂蒙山区时,那里的群众非常朴实,还保持了革命战争年代的优良革命传统。有一天,当我们25个同学在崎岖的沂蒙山路上跋涉了整整一天,筋疲力尽,尤其是大一点的女生,还有特殊情况,就可想而知了,有的赶马车的老大爷陪我们走好一程,非说服我们坐他们的车,我们的同学就是不坐,想得很简单,就是要学习红军长征的彻底革命精神。快到宿营地前,一群少先队员来帮助我们背背包,我们问她叫什么名字,她自豪地说,我姓少,叫少先队员。还有一次,也是在沂蒙山区,晚上,我们25人住在一个山民家中,一位青年妇女把她自己住的炕一定要让给我们女同学睡,这样,我们8个女生横着侧身躺了一夜,尽管这样,我们还是不好意思,夜里,我便起来看看那个青年妇女是怎么睡的,一看是睡在一个很窄的条凳上,只用一件棉衣盖在身上,这一幕一直深深地刻在我的脑海中。那天,我又一次受到心灵的震撼,中国的老百姓多么地伟大。这时,我不由想起我自己亲爱的母亲,我的母亲也是一个伟大的母亲,她想到的都是别人,唯独没有她自己,为了让子女上学,那怕身上有一分钱也要拿出来。

长征的初衷是想见毛主席,虽然没有见到毛主席,培养了我们的集体主义。当时,因为我们坚持步行,没有坐火车,中途虽然有一部分同学要坐火车赶来见毛主席,还有一部分同学则认为,我们来时宝威体育-(中国)科技公司只开了一张介绍信,是一个集体,最后还是决定一起步行到北京,一个也不能少,要对宝威体育-(中国)科技公司领导、老师和家长负责,毕竟大家年龄都比较小。当然,现在想起来,感到当时是那样地单纯和朴实。

尽管没有见到毛主席,但我们一到北京就集体去了天安门广场,在天安门、人民英雄纪念碑和人民大会堂前合影留念,直到现在,我还保存了一张我们长征队同学的合影。每个人手里都拿着一本红宝书――毛主席语言,反映了那个时代的特征。现在看起来,不勉有点好笑。后来,我几乎都能够把毛主席语言的大部分背下来。当然,在实践中很有用。

在北京的那段日子,有全国各地很多的长征队。一路上,可见不少打着红旗的队伍,就母校的长征队,我们也遇到几支。在北京东郊宽广的北京体育场,我们长征队25人都受到周恩来总理等的亲切接见,那天,至少有10万名长征队员受到接见。周总理等坐在敞棚汽车里绕场一周,他的亲切有神的目光如同一架广角照相机与我们每一个人的目光相对,这一瞬,让我热血沸腾,永世难忘。

周恩来总理是我最崇拜的领袖之一,他高尚的品格和他具有的无与伦比的人格魅力征服了我们的心。后来,我到北京工作第二年的

这次长征,对我们来说,收获是多方面的。一定意义上培养了我们的集体主义精神,以及艰苦奋斗和雷厉风行的作风。我们班很多男同学的宽广胸怀,助人为乐的精神,他们轮流打前站,找近路,画记号,现在想起来,多么伟大。还有女同学的坚韧等品格,至今还历历在目,后来这些同学不少都在各自的岗位上很有作为。当然,还有母校多方面的培养和自己不懈努力的结果。高中时,大家建立了深厚的师生情,同学情,即使在有一段时间里,正常的学习被打乱,包括长征,在没有老师的情况下,班里同学不忘老师的教导,培养独立处理问题和解决问题的能力。

1966年12月,全国大串联告一段落,我们很快回到母校复课,又开始了紧张的学习。长征,对于我们来说,也是我在母校高中时期的一次难忘经历,对于这样的经历,当然要辨证地历史的分析和研究,任何事物都有两面性,这是那个时代的产物。从某种意义上来说,我们虽然经了风雨,见了世面,但是这段时间对我们课本知识的学习是很不利的,在后来的复课过程中,老师帮助我们把学习进度赶了回来,加之我们自己的奋发努力,顺利完成学业,1968年12月毕业。毕业时,我和张霞受校领导委派到文化馆参加筹备毛泽东的伟大实践活动展览,并当了两年讲解员。后我又当过老师和农村干部,在文化馆和农村期间,我也比较注意抓紧复习功课,一直没有放弃继续深造的心原,终于等来了机会,实现了上大学的梦想。大学毕业被分配到北京工作至今。每当想起母校的这段学习生活,想起老师的教导,总是心潮澎湃。

六、不忘母校教育情

记不清是哪一年的国庆节了,母校娄校长来北京,我和陈鹤芹(时任电子工业部声学研究室所处长)见到校长非常高兴,我们从娄校长那里得到了很多关

还有

还有南京军区12军某团政委66届高三班的李金华68届老高一的季雪林、管兰英、陈汉清、唐张良、顾伯和等等我们在北京的同学都与他们欢聚过。还有当时南京军区12军某团政委66届高三班刘春来过北京。还有66届高三丙班的姚佩斌我的堂哥,他在南京航空学院任教和从事计算机开发时,经常来北京。佩斌和刘春同学后来不幸病逝,我们都十分怀念他们,他们的敬业精神永存。还有很多老师和同学有的多年没有联系,都十分想念。

我从母校毕业后的40多年,我们伟大的祖国发生了翻天覆地的变化,我的母校也发生了巨变,母校虽人换物移,唯母校教育情深不忘。在改革开放30周年、中华人民共和国成立60周年、中国共产党执政60周年前夕,我们将迎来亲爱的母校70华诞,回顾我与母校的几件往事,不仅折射了母校领导

我们有很多的校友为党和国家作出了突出的贡献,就我认识的有黄玉章、俞源、施锦贤等。我同时代在母校毕业的同学中有的通过深造又回到母校全心全意地为母校的发展服务,在新世纪新阶段培养了一批批新型人才的,我们为他们感到骄傲。现仅举我所知道的回到母校很有作为的樊志谨书记,她在新时期做一个初中学生思想转化工作的事就让我十分感动。那位学生天资聪颖,在某小学学习成绩名列前矛,到了县中学习成绩排在后面,一度学习动力不足,产生厌学情绪,在这个同学的关键时期是冒校长、樊书记还有班主

母校的魅力所在是她在祖国改革开放大潮中崛起。一代代教育工作者,在党的领导下,努力地、创造性地贯彻党的各个时期的教育方针,既教书,又育人。在母校70华诞来临之际,我最想表达的是我要感谢母校的教育之恩,尤其是在母校70华诞前夕,母校的冒校长和樊书记以及校庆办公室的同志们不辞辛苦,不忘老校友,我作为一名20世纪60年代中期在母校的怀抱里接受三年良好教育,健康成长的共和国同龄人,一个普通的国家公务员,心情无比激动。我还要代表我的表哥施锦贤、胞妹佩琴、胞弟佩祥、外甥倪晓伟,侄女姚瑶感谢母校的教育之恩。在我写这篇文章过程中,姚瑶从南京晓庄学院考上南师大的研究生,胞弟姚勇奖励女儿到北京观光,他在80年代中越自卫战争时上前线,中途探亲来北京时还说,以前没有考上县中有点遗憾。这次他的女儿能够考上研究生,是县中培养了得好,他要我感谢县中的领导

此时,我不由想起毛泽东

新世纪新阶段,建设有中国特色社会主义和全面建设小康社会需要更多新型人才。母校为祖国社会主义现代化建设培养无数的有用人才。在母校70华诞来临之际,我祝愿坐落在广阔的太平洋西岸掘港的美丽母校――如东县中将伴随洋口港的大开发和苏通大桥的南北惯通有更大的发展,一代代呕心沥血育英才的人类灵魂的工程师们能够培育出更多的为祖国现代化建设事业服务有杰出的有用人才,一代代莘莘学子们将通过母校的培养为祖国和人民的伟大事业贡献聪明才智。当然也包括我自己,仍要不断地加强学习,在正确的理论指导下,贯彻落实好科学发展观,在晚年拟对自然科学、社会科学作些综合分析和研究,掌握自然和社会发展的客观规律,多出成果,资政育人,为人类进步事业作出新的贡献,不辜负母校的培养。

(

作者简介:

姚佩莲,女, 1949年7月出生,1956年到如东县银东小学读书,1962年考入如东县和春中学读初中,1965年考入如东县中学读高中,1968至1970年在如东县文化馆工作,筹办过展览,当过讲解员,1971年到如东县同店公社任大队革委会副主任,公社团委副书记,同年入党;1972年4月至1975年8月在南京大学化学系高分子化学专业读书;1975年8月被分配到邮电部工作,任助理工程师、助教;1981年到中央党史研究室工作至今,任秘书、馆员、编辑、记者,现为室科研管理部地方工作处处长,副编审。著有:《毛泽东的幽默趣谈》、《周恩来的幽默趣谈》等。参与组织和编审的有:《毛泽东的足迹》、《刘少奇风云岁月》、《周恩来世纪行》、《再造中华辉煌――邓小平纪事》、《朱德的人生画卷》、《日军侵华罪行记实》、《走进改革开发新阶段》、《从党的十六大到十七大》等。

智慧·如中

智慧·如中