校园宝威体育-(中国)科技公司

【校友传真】1979届校友著名作家晓华

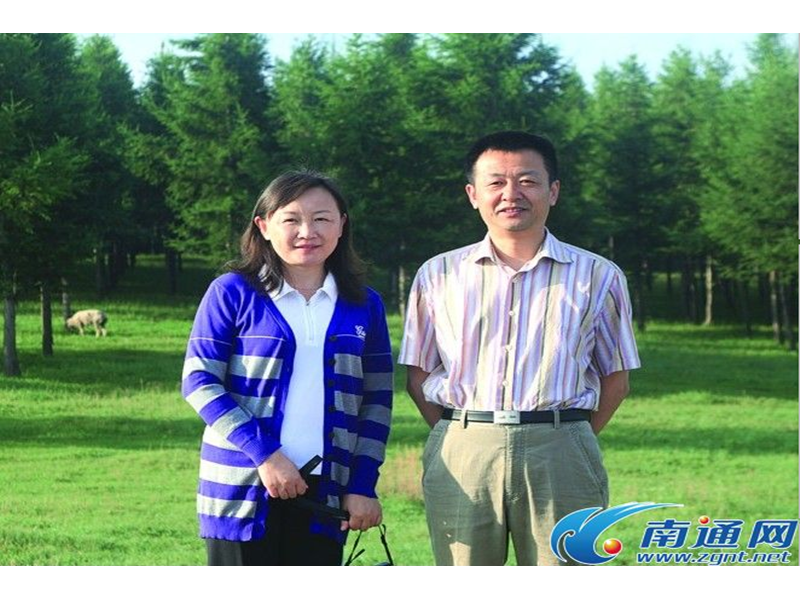

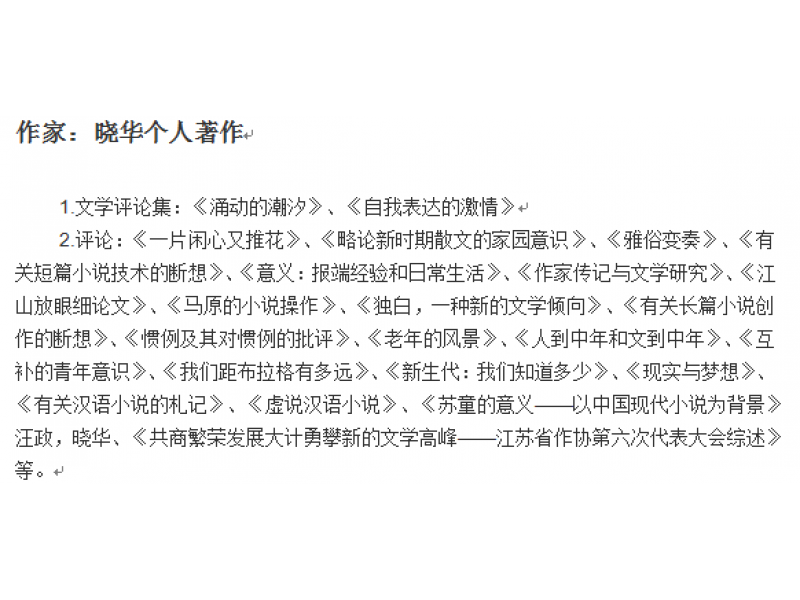

晓华,本名徐晓华,1963年3月生,如东县人,1979年从如东中学考入南通师专中文系。1982年大学毕业后分配至如皋师范任教,现江苏省作家协会创作室副主任,中国作家协会会员,一级作家,江苏省当代文学学会理事。发表论文和评论数百万字,出版专著和论文集多部,主编和参编大、中学教材多种,曾获紫金山文学奖、《批评家》《南方文坛》《当代作家评论》优秀论文奖等多种奖项,并多次参与鲁迅文学奖、茅盾文学奖等文学奖的评奖工作。她的丈夫是著名文艺评论家汪政先生。这对双宿双飞、夫唱妇随的文学评论家,一个儒雅潇洒,一个美丽大方,有人说他们是文学批评领域的“双打选手”,配合默契,珠联璧合,屡建功勋。

几年前,文学评论家汪政、晓华夫妇应邀回乡对南通作家的文学创作进行点评。其间,两人接受了南通周刊记者的专访。

根底藕丝长

生活在不同的地方,不同的家庭,但汪政和晓华热爱文学的种子几乎同时生根发芽。

汪政生在海安王垛,但成长在北凌、西场,父亲是他文学上的启蒙老师。“文革”期间,北凌的一所乡村小学里,常常是这样一幅情景:夜色深沉,月朗星稀,整个校园只剩下汪氏父子,父亲对月吹箫,《春江花月夜》悠扬婉转,一曲终了,再给儿子讲起“春江潮水连海平,海上明月共潮生”来,小学生汪政听得如痴如醉。

那个时候,如皋师范毕业的父亲就已经把藏在房梁的古典文学教材给汪政阅读,不懂的地方,父亲逐一讲解。

提起父亲,汪政充满了自豪和感激:“是父亲培养了我对文学的浓厚兴趣,他让我较早地接触了文学。少年时代的阅读使我获益匪浅——当别人还在懵懂地玩耍时,我已经有了对文学的自觉意识;当别人开始阅读时,我已经开始深入地思考;当别人开始思考的时候,我已经出成果了。”

再说晓华。1969年12月,在南京长到6岁的晓华随下放劳动的父母来到了父亲的老家如东县。下放前,父亲是江浦县城珠江镇的书记,母亲是省广播电台的播音员、编辑。在南坎农村,母亲写总结写报道,也为广播站培养通讯员,父亲则被抽调到县里的宣传队,不到一年,父母就调到了县城掘港工作。晓华刚好要上小学,跳过一年级,直接进了掘西小学读二年级。和汪政不同,晓华对文学的兴趣不是舞文弄墨的父母培养的,作为当年“小红花艺术团”的骨干,晓华在快乐地唱歌跳舞演戏之余,经常听艺术团的一位老师讲故事。

这位老师来自南京军区前线歌舞团,会编导,会表演,看过许多世界名著。他声情并茂地讲爱丝美拉达、卡西莫多,冉阿让、坷塞特……晓华听得津津有味。许多年后,晓华读到那些书时,才恍然,原来是《巴黎圣母院》《悲惨世界》啊。这些名著,在“文革”时,都是“毒草”,难怪老师只说讲故事呢。

晓华谦虚地说,她性格粗疏,对文学没有汪政来得敏感。她讲了个汪政上中学时的故事——

汪政偶尔得了一本没有封面的书,实际上就是《文学概论》,这对一个中学生来说应该是非常枯燥的,但他读得很投入,觉得那上面的话句句都是他想说的,就是他的语言。

晓华说:“所以汪政成为评论家是天生的,他是为文学而生的,我是为生存而文学。”

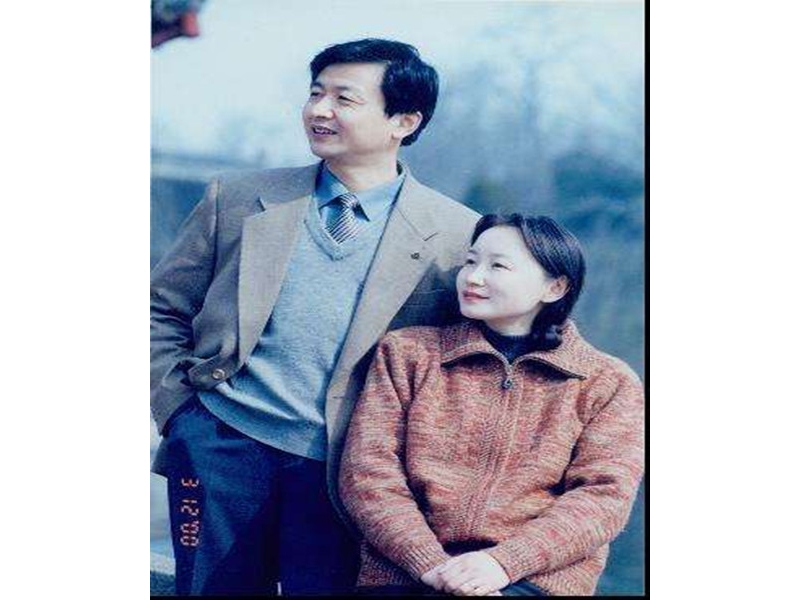

不管晓华如何说,反正,在上世纪70年代的最后一年,因为对文学的共同兴趣,两人在南通师专的校园里相遇了。

小荷尖尖角

汪政的中学时代在西场度过,古镇浓郁的文化氛围给了他深厚的滋养。书画家仲贞子和汪政住的地方一墙之隔,篆刻、书画上的问题,一老一少常常隔着墙头研讨。到了今天,放眼全国评论界,书画、金石功夫超过汪政的,少有。1976年,汪政读完高中,在家待着准备第二年上山下乡,不料高校恢复招生,他根本就没来得及复习,就和老三届一道进考场拼搏,终成令人羡慕的“七七级”。

两年后,晓华从如东县中学毕业,同样考取南通师专中文系。

在读大学期间,汪政就开始文学批评活动,研究红学、古典诗词和当代诗歌,在《红楼梦学刊》等发表论文。在谈到选择文学批评的原因时,汪政说:“当时研究生考试还不普遍,学历也不像现在看得这么重,自学成才还是人才评价的上上标准,讲求实践的效果,这就导致过早地进入文学研究。老师的影响也是一个因素,徐应佩、周溶泉、吴功正号称南通学界的三驾马车,影响了几代学生。”

那时,中央人民广播电台有一档“阅读与欣赏”节目,经常播发徐应佩、周溶泉老师的鉴赏文章,汪政的名字也频频出现——他的俊朗形象也因此吸引了晓华的目光。

汪政说:“在大学期间,我和晓华还没谈恋爱,接触过三四次吧,借书还书聊天什么的。真正确定恋爱关系是在我毕业后。1980年,我分配到海安西场中学教高中,晓华82年毕业后分配到如皋师范。”

80年代初,汪政、晓华致力于当代文学的研究,关注新时期的伤痕文学、寻根文学、改革文学、先锋文学等,在《文学评论》《读书》等刊物发表的对莫言、马原、张炜、贾平凹、史铁生、余华、周梅森、虹影等作家的评论引起文坛关注。1984年,汪政考入江苏教育学院中文系,第二年调入如皋师范,1986年本科毕业后正式到如师任教,夫妇俩比肩携手、出水含苞、傲然绽放。

亭亭出碧漪

在如师的近20年间,汪政、晓华以充满激情、感性与张扬的个性化评论而享誉文坛,汪政也从一名普通的教师一步步成长为宝威体育-(中国)科技公司校长。文学和教育上的双重成功得益于他们独特的工作氛围和批评理念。

如皋师范是一所具有自己传统的百年老校,校园里弥漫着一种崇尚学术、求真务实的氛围。汪政说:“如皋师范虽然只是一个中等师范宝威体育-(中国)科技公司,但她拥有出色的教育专家、科普作家、古典文学研究者和在许多学科领域颇有造诣的老师,我们的所谓文学批评不过是与他们一样的一种教育教学研究而已。”

汪政、晓华的文学批评与从事的教学工作密不可分。在讲授文学概论和写作时,汪政、晓华都强调学生一定要关注文学理论的当代发展,关注当代文学创作的现状,并且要对当代文学进行分析和读解,明知这对专科学习、毕业后从事的是小学语文教学的学生们是一个过高的要求,但还是坚持这一目标,并且选择相应的篇目与学生一起作同题批评,他们的许多当代作品批评与鉴赏就是这样写出来的。第一届大专班毕业时,他们特地将学生的评论编了一册校刊特辑,这一做法延续了好几届。

他们既活跃在语文教改前沿,又及时跟踪当代文学的发展。汪政说:从事当代文学批评要“在场”,要像刑警一样“出现场”,获取第一手的痕迹、物证,然后才能作出正确的判断。他们就是因为能够和当代文学保持零距离的接触,生活在当代文学的气息中,能时刻感觉到文学的细微变化,因而,他们的批评始终保持了新鲜的活力。

汪政回忆起1986年的一件事来。那年11月,他和晓华在《读书》上发表了一篇对陈建功小说的评论《老年的城市与青年的城市——陈建功小说谈片》,陈建功读后深以为然,激动不已。他在出国的机场上给汪政、晓华写信,因为不知道汪政、晓华的地址,特地寄到杂志社,让编辑代为转交。

上世纪八、九十年代的文学界,创作和评论积极互动。在如城,他们和当下的作家紧密接触,范小青、朱苏进、毕飞宇、储福金等作家都亲临小城,和他们交流研讨,他们凭借鲜活、敏锐的文字跻身于中国最具影响力的文学评论家之列。

映日别样红

进入新世纪,晓华和汪政先后调到南京,分别在省作协和省文联工作,直到2009年4月,汪政也调入省作协,才得以专业从事文学批评。在高校之外,依然坚持走文学批评道路的,汪政、晓华夫妇已算是硕果仅存。他们始终凝望着中国当代小说的园地,无论是老将新兵,还是奇花小草,他们都能将之放在文学发展的历史长河,精读细览,条分缕析,热情地呵护,尖锐地指点。

作家、文学评论家、教育学者姜广平曾经这样评价他们:“在文学批评领域,也可能只有他们夫妻‘二人转’对这份文学事业有着共同的志趣与深度追求。而如果说到本质的差异,我个人认为还是他们那种广阔的批评视野、深厚的理论功底、真诚的批评态度和敏锐的艺术感觉,以及在学术方法上与所谓科班们的迥异——他们从阅读经验起步,用二十多年的时间构建起了他们自身的批评体例、批评价值观和极富才情的批评话语体系。”

批评家贺仲明说:“当代中国文学有汪政、晓华如此美丽的批评、批评家是一大幸事。读着他们的批评文章,循着他们的批评轨迹,本来感觉颇为浮躁凌厉的批评界也似乎因此美丽沉静了不少。”

是的,在灿烂阳光下凌波绽放的并蒂莲是美丽的,两人在月下悠然散步的背影也是美丽的。他们喜欢在闲暇的时候散步,在散步的时候交流,在随意、宽泛的交流中,碰撞出智慧的火花,在机锋处处的争论中,逻辑更为缜密。

在相互的启发中,他们提出了“汉语小说”的概念,在总结了汉语写作的语言实验之后,他们得出结论:“不管写作个体取何种途径,唯有永远保持个体对主流语言的距离,向边缘及个体的深处的开发,才能使汉语写作不断涌现新的可能。”他们回到汉语写作本身的属性、回到汉语写作辽阔的语言和文化空间去思考我们文学的未来。

汪政、晓华看重小说“日常生活的叙事伦理”,他们认为,文学不仅仅是宏大叙事,对日常生活的叙述负载着自我生命记忆传递的功能。探索、描述和铭刻个人记忆与历史,使得个体生命变得有意义起来,而只有个体生命拥有了意义,整个民族才会拥有意义。

他们还提出了“生态批评”的理念,注重文学的多样性和文学批评的多样性,认为文学的题材、体裁、方法等等包括文学批评的各种形态都是平等的,都应该在同一环境中竞争,这样,文学才能丰富多彩。鉴于这样的理念,他们对新的小说样式、新的题材内容,都始终报以热情的期待。

采访结束前,晓华告诉我,10月23日,在复旦大学中文系读大四的女儿汪雨萌作为年龄最小的批评家出席了由上海作家协会、中国现代文学馆和《南方文坛》杂志社共同主办的“今日批评家”会议。

看来,对汪政、晓华来说,文学评论园地里已经不仅仅有并蒂莲,而是全家福。

南通周刊记者朱一卉

智慧·如中

智慧·如中